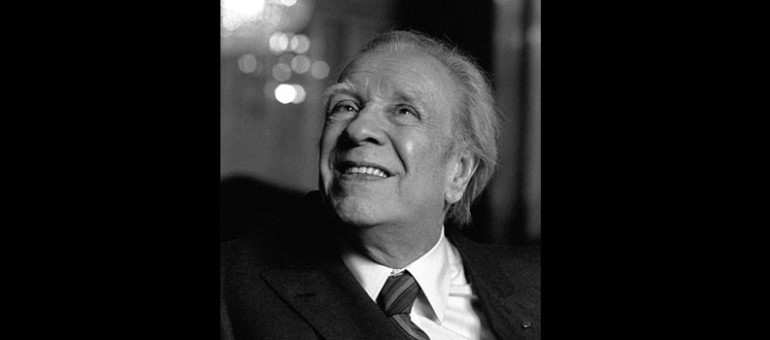

Borges, el judío

Ilan Stavans, Sunny Press 2016

El 16 de junio de 1986, el día después de la muerte de Borges, yo estaba en Buenos Aires. Había ahorrado dinero suficiente para comprarme un billete de avión a la Argentina, con la esperanza de visitarlo. El propósito de mi viaje era mucho más ambicioso: conocer la vida judía en el Cono Sur. Pero en mis ojos, Borges, a pesar de no ser judío, era el epicentro de esa vida. A lo largo de su carrera, había escrito piezas admirables sobre Kafka, Spinoza y el Golem. Había visitado Israel para recibir el Premio Jerusalem y se había identificado con el joven estado judío en su lucha por la existencia en un hostil Oriente Medio. Mucho más importante, su sensibilidad era judía: su memoria inagotable, su pasión por la lectura, su compromiso con lo engañoso de las traducciones, su poliglotismo en constante expansión y su comprensión de que el cosmopolitismo, no el nacionalismo, es la única panacea para el malestar de la vida moderna.

Como la mayoría de los admiradores, sabía que en noviembre del año anterior Borges había sido diagnosticado con cáncer de hígado. Pero lo que no sabía, era que se había mudado a Ginebra con María Kodama, su ex-estudiante de 40 años de edad y ahora su esposa desde hacía ocho semanas. En mi mente juvenil – había cumplido 25 años en abril – Borges era inmortal. Ningún otro autor, ni vivo ni muerto, había influido más profundamente en mí. Conocía su obra casi como si la hubiera escrito yo mismo. Podía recitar sus poemas “Emerson”, “El General Quiroga va en coche al muere”, “A quien está leyéndome” y “La luna”. Después de noches enteras de escudriñar sus acciones, había transformado en amigos cercanos a sus protagonistas Pierre Menard, Erik Lönrrot, Jaromir Hladík, Emma Zunz, y al mago de “Las ruinas circulares”, hasta el punto de mantener conversaciones con ellos. Su ensayo “El escritor argentino y la tradición” fue escrito como una especie de respuesta a “La tradición y el talento individual” de T. S. Eliot, y, como yo lo veía, era un manifiesto: ningún artista, declaraba, debe limitarse al paisaje en el que alcanzó la mayoría de edad. Ese paisaje es un trampolín, no una prisión.

Por lo tanto, fue una sorpresa cuando, al entrar a un kiosco de diarios en la esquina de las calles Suipacha y Corrientes, cerca del modesto hotel de Buenos Aires en el que me estaba hospedando, leí los enormes titulares: Borges muere en Ginebra. Había fallecido la mañana anterior en Ginebra, Suiza, lejos de su hogar a propósito, ya que se sentía consternado con la Argentina, un país que, a fines del siglo XX, parecía más provinciano que nunca. Mi deseo de conectarme con él había fracasado. Algunos años antes había asistido a un par de sus eventos en México (uno de ellos en el Auditorio Ollín Yollitzli, en el que compartió el escenario, si recuerdo correctamente, con Allen Ginsberg, Octavio Paz y Günter Grass, entre otros), y, en una visita anterior a Buenos Aires, había recorrido las calles con él y visitado su apartamento.

No esta vez… Mientras deambulaba rememorando su camino, como un homenaje a él, mientras me recitaba a mí mismo líneas de su obra que había memorizado (“Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel; de Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico”), me di cuenta de que la muerte de Borges también era mi comienzo. Sólo hay un tanto con el que un joven escritor puede cargar cuando se trata de reconocer el impacto de su predecesor. Tal vez necesitaba olvidar su obra, tomar distancia de ella, para ser libre. Ciertamente ya lo había intentado antes. Años después, hice una crónica de mi odisea de esta manera en mis memorias, On Borrowed Words (En palabras prestadas) (2001), escritas durante una estadía de un año en Londres:

Cuando comencé a escribir, Borges tuvo una influencia decisiva. Su estilo puro y preciso, casi matemático, sus tramas inteligentes, su aborrecimiento de la verborrea, el desborde de palabras sin fin o motivo que sigue siendo una enfermedad común de la literatura en español en la actualidad. Él, más que nadie antes (incluyendo al poeta modernista nicaragüense Rubén Darío), había enseñado una lección: la literatura debería ser un conducto para las ideas. Pero su lección era difícil de absorber, aunque sólo sea porque la civilización hispana es tan indiferente a las ideas, tan irritable sobre el debate, tan falta de interés por la investigación sistemática. La vida es demasiado dura, demasiado inacabada para ser desperdiciada en disquisiciones filosóficas. No es casualidad, por supuesto, que Borges era un argentino. No podría haber sido de otro modo, porque la Argentina se percibe a sí misma, o más bien, solía percibirse a sí misma, como un enclave europeo en el hemisferio sur. Buenos Aires – dirían sus ciudadanos en la década de 1940 – es la capital del mundo, con París en segundo lugar como ciudad provinciana.

Tan pronto como descubrí a Borges, me di cuenta, como lo han hecho muchos otros, que tenía que poseerlo. Adquirí cada edición sobre la que pude poner mis manos, no sólo en español sino también sus traducciones al inglés, francés, italiano, alemán y hebreo, así como copias del mensuario argentino Sur, donde sus mejores trabajos fueron presentados originalmente y entrevistas en revistas. Mi colección comenzó a crecer a medida que me embarcaba en mis primeras experiencias en la literatura: descripciones concisas, historias breves, ensayos literarios sin pasión. Con bastante rapidez se hizo evidente la influencia que ejercía en mí. Como consuelo, me parafraseaba a mí mismo la famosa frase del: “Decálogo del perfecto cuentista” de Horacio Quiroga, un célebre, aunque trágico autor uruguayo de los siglos XIX-XX: para nacer, un escritor joven debería imitar a sus amados maestros tanto como sea posible. La máxima, me doy cuenta hoy, no deja de tener consecuencias peligrosas: ha alentado la derivación y tal vez incluso el plagio en las letras latinoamericanas. Pero yo estaba ciego a tales puntos de vista. Mi única esperanza como literato no era ser como Borges, sino ser Borges. ¡Qué absurdo suena esto ahora!

La influencia se convirtió en ansiedad, y la ansiedad en malestar. ¿Alguna vez tendría yo mi propia voz? Una tarde desesperada, incapaz de redactar una sola línea que pudiera llamar propia, saqué todos los títulos que poseía de Borges, los apilé en el garaje, los rocié con gasolina y les prendí fuego. Era una forma de venganza, un acto sacramental de desesperación: la lucha por nacer, por ser dueño de un lugar propio, por ser como nadie más, o, al menos, no igual a Borges. Las llamas se levantaron al principio, y, con el tiempo, lentamente, se fueron apagando. Vi a los volúmenes, entre cincuenta y setenta en total, iluminarse, luego amarronarse, luego convertirse en cenizas. Sonreí, pensando, avergonzado, en la Alemania de Hitler, el Chile de Pinochet y la China de Mao. Pensé en el Auto de fe de Elías Canetti y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Pensé en decenas de libros de oraciones, Talmuds y otras obras rabínicas, quemados por la Santa Inquisición en España y en el Nuevo Mundo, en lugares no muy lejanos de mi casa. Y también invoqué el propio ensayo de Borges, “La muralla y los libros”, acerca de Shih Huang Ti, el primer emperador de China, un contemporáneo de Aníbal, cuyo reinado estuvo marcado por la construcción de la gran muralla china, así como por la campaña para quemar todos los libros de historia. Shih Huang Ti se veía a sí mismo como un nuevo comienzo. La historia tenía que empezar de nuevo.

Heinrich Heine dijo: “Dondequiera que se queman libros, se terminan quemando también personas”. Después de la quema de libros, mi obsesión, lo confieso, se mantuvo. Al cabo de unos meses de mi llegada a los Estados Unidos, ya había adquirido traducciones de bajo costo al inglés de varios volúmenes, Ficciones entre ellos. De hecho, leer a Borges en la lengua de Shakespeare fue una revelación. Debido a que se había sentido cerca del inglés desde una edad temprana, me parecía (todavía es así) que su obra está escrita en español a través del filtro del inglés. Es decir, se siente como si hubiera sido concebida en un idioma, pero ejecutada en otro. El efecto es impresionante: el arte de la traducción está en su ADN, incluso cuando no aborda el tema de entrada. Como mexicano en Nueva York, con sólo un escaso conocimiento del inglés, pero esperando no convertirme en un paria, un apéndice, profundizar en la escritura de Borges utilizando las palabras de mi nuevo hábitat era reconfortante. Me otorgaba un refugio, una oportunidad para sentirme en casa lejos de mi casa natal.

Había nacido en una familia judía. Mis padres eran hijos de inmigrantes de la Zona de Asentamiento (Polonia, Bielorrusia y Ucrania). Mis primeros idiomas fueron el idish y el español. En mi juventud me había rebelado fervientemente contra mi educación judía, a la que sentía provinciana. Yo quería ser un ciudadano del mundo, no de una pequeña casa en la parte sur de Ciudad de México. Me embarqué, viajando a Europa, África del Norte y Oriente Medio. Quería tener poco que ver con ser un judío y un mexicano. Dado que soñaba con convertirme en escritor, escribía sin cesar, buscando mi propia voz.

La voz en la literatura está unida inevitablemente a un lugar. Cuanto más soñamos con el universo, más claro y significativa deviene nuestro propio paisaje inmediato. Mis viajes me llevaron de regreso a casa, porque el hogar es donde se originaron las dudas de uno. Estaba avergonzado – tal vez el término correcto sea “aterrado” – por no amar lo suficiente a México, por poder abandonarlo con el fin de encontrar respuestas en otros lugares. Estaba avergonzado de que mi educación no me había hecho totalmente judío, ya que, si lo hubiera hecho, ¿por qué estaba cuestionando mi herencia?

No había sido un lector voraz antes de mi partida. Al regresar, buscaba respuestas en los libros. Con el tiempo encontré a Borges. Al principio me sentí repelido: era demasiado arrogante, demasiado egoísta. Sin embargo, ¿no lo era yo también? Encontraba que sus historias sobre compadritos, orilleros y personajes del tango eran forzadas; prefería sus exploraciones del tiempo y del infinito. Entonces me di cuenta: los dos eran caras de la misma moneda. Borges indagó en su propio medio para comprender su propia herencia y llevó esa herencia a una escala mayor. Fue tropezando con “El escritor argentino y la tradición” que finalmente llegué a comprenderlo, o al menos tuve la ilusión que lo hacía. Mi reconocimiento de mi propio lugar en el mundo llegó cuando escribe que los judíos sienten una devoción casi religiosa por la cultura, ya que “no se sienten obligados” por ninguna devoción a esa cultura.

La verdad es que yo no me sentía obligado por mi judeidad o mi mexicanidad. Borges me enseñó que esto estaba bien. En realidad, me mostró que era una ventaja: no sentirse obligado es ser libre.

Me sentía libre, era libre. Ahora podía ser mexicano y judío por elección, no a la fuerza. Repito algunas líneas del ensayo de Borges que ya he citado. En ellos habla como argentino: “Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental, y creo también que tenemos derecho a esa tradición, mayor que el que pueden tener los habitantes de una u otra nación occidental”. Prosigue: “Creo que los argentinos, los sudamericanos en general… podemos manejar todos los temas europeos, manejarlos sin supersticiones, con una irreverencia que puede tener, y ya tiene, consecuencias afortunadas”. Su conclusión es notable: “Todo lo que hagamos con felicidad los escritores argentinos pertenecerá a la tradición argentina, de igual modo que el hecho de tratar temas italianos pertenece a la tradición de Inglaterra por obra de Chaucer y de Shakespeare”.

Sí, todo lo que hago con éxito me pertenece a mí, así como a la tradición del mundo. La derrota es una parte esencial de la literatura: uno tiene que empezar por reconocer cuán frágil, cuán limitado es el propio punto de vista de uno. Sin embargo, hay contentamiento en la derrota. No necesito escribir para formar parte de un club; mi trabajo, si tiene algún mérito, hará que los confines de ese club sean menos restrictivos, más elásticos. Esto es porque mi propia tradición es la tradición del mundo. Nada debería serme extraño: yo no debería sentirme como un extranjero en ningún lugar. Años más tarde, me encontré con una línea de Robert Louis Stevenson que ratificó esta creencia y se convirtió en una especie de mantra: “No hay ningún país extranjero; es sólo el viajero que es extranjero”.

Le debía a Borges mi gratitud. Quería cumplir con ella. Lo había visto un par de veces en México en eventos de gran magnitud y no tuve el tiempo para hablar con él en detalle. Así que lo busqué en Buenos Aires… pero llegué demasiado tarde.

Cuando descubrí que ya no estaba y ya no era de este mundo, me dejé ir en Buenos Aires, con los ojos llorosos, vagando – y maravillándome – sin objetivo a través de calles de la ciudad, volviendo sobre mi afinidad con el maestro, contemplando mi propio futuro como un novato, dándome cuenta de que mi diálogo con él siempre sería un asunto privado.

Su obra ha sido un mapa para mí. Puede parecer irónico que un no-judío le enseñara a un judío a reconocer su propia herencia. Pero ¿no es eso lo que los judíos siempre hemos hecho, conformando nuestro sentido del yo de acuerdo con las necesidades del entorno? (Me viene a la mente el delgado libro de Jean-Paul Sartre Antisemita y judío (1946), en el que el filósofo francés alega, polémicamente, que los judíos necesitan de los antisemitas para ser ellos mismos y viceversa). Borges fue mi maestro rabínico en una ieshivá del tamaño del mundo y yo su alumno tentativo.

Traducción: Daniel Rosenthal