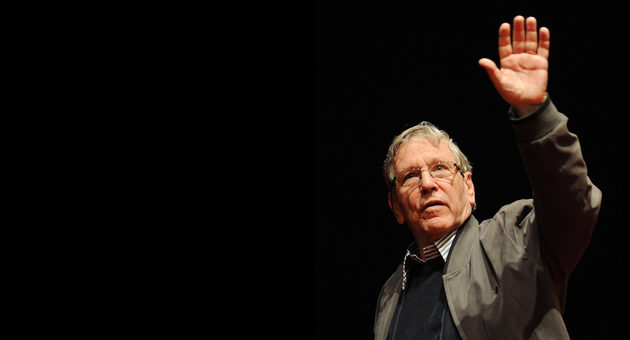

Amos Oz, Z’L, Vive.

Rajel Lior en Facebook, 4 de mayo de 2025

Hoy (4-mayo) es el cumpleaños de Amos Oz, quien nació en Jerusalén en 1939, hijo de Arye Klausner y Fania Mussman-Klausner, el mismo año en que estalló la Segunda Guerra Mundial, y falleció el 28 de diciembre de 2018 (20 de Tevet del año 5779) en Tel Aviv, después de haber crecido en Jerusalén, haberse mudado al kibutz Hulda, de allí a Arad, y finalmente, en sus últimos días, a Tel Aviv.

Todos los amantes de la literatura hebrea, la lengua hebrea y la cultura hebrea creada en el Estado de Israel durante sus setenta y siete años de existencia —tanto quienes compartieron su visión política como quienes la discutieron— reconocen la amplia contribución de un gran escritor que fue un hombre sabio, atento y atormentado, valiente y noble de espíritu, un observador profundo y agudo, para muchos una guía moral y humana gracias a su inteligencia, elocuencia, integridad y valentía. Fue quien hizo oír la voz de nuestra generación, la generación del Estado, los hijos e hijas de la segunda mitad del siglo XX, quienes vivieron la gran esperanza y la decepción, el sueño y su ruptura.

Amos Oz escribió 42 libros y logró publicarlos. Muchos de ellos son queridos y recordados con afecto, conteniendo frases sabias, sorprendentes, penetrantes y precisas, y fragmentos conmovedores e inolvidables. Sus libros fueron traducidos a 43 idiomas y fueron reconocidos y amados en todo el mundo, desde China y Japón hasta Alemania y Rusia, desde Egipto, España, Perú, Brasil y Suecia hasta Inglaterra y EE. UU., e incluso Noruega, para sorpresa del propio autor, quien siempre se consideró un escritor muy local, provinciano, que pensaba que solo los nacidos en la Jerusalén del Mandato Británico —crecidos en los barrios de Mekor Baruch, Tel Arza, el barrio Bujari y la calle Zephania— podrían entenderlo, o quienes vivieran en un kibutz en las colinas de Judea o en una pequeña ciudad desértica del Néguev.

Amos Oz fue dotado de una memoria excepcional para las voces humanas y sus formas de hablar, con una capacidad única de atención al otro y a su propio corazón, y con el raro valor de decir verdades dolorosas con muchas voces y un talento literario único. Más allá de su amplia educación, insaciable curiosidad y memoria asombrosa, fue bendecido con una profunda compasión nacida del dolor por los que sufren y los desesperados, y con la rara habilidad de crear personajes diversos —jóvenes y mayores, soñadores, habladores, activos, sufrientes, compasivos, escritores rotos, luchadores, sobrevivientes y reparadores— que son mundos completos en sí mismos.

Esos personajes expresan tanto la profundidad de la desesperación y el sufrimiento, la pérdida y el aislamiento, como el anhelo por la esperanza, el sueño, la compasión, la diligencia, la dedicación, la precisión, la acción benévola y la gracia. Esto fue posible porque observó profundamente la naturaleza humana con compasión, sabiduría y misericordia, y comprendió bien las profundidades de la experiencia humana relacionadas con la desesperanza, la decepción, el duelo, el fracaso, el esfuerzo y la pérdida, el miedo y la angustia, la impotencia, la anulación, la esperanza, el deseo de mejorar y de recordar, la desesperación y la expectativa, la lucidez y el dolor.

Muchos de los personajes y protagonistas de sus libros, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, se han convertido en parte de la memoria colectiva de nuestra generación. Muchos de sus dichos, orales y escritos, en obras de teatro y adaptaciones cinematográficas, enriquecieron nuestra comprensión, nuestro lenguaje y nuestro mundo conceptual, y se integraron en la vida cotidiana de los hablantes de hebreo en Israel y el mundo.

Amos Oz escribió, como es sabido, numerosos artículos periodísticos “en otro idioma”, o mejor dicho, con una pluma distinta de la que utilizaba para sus obras de prosa. Sus ensayos sobre temas de actualidad —agudos, comprometidos, elocuentes, polémicos, directos y penetrantes— los escribía con firmeza, claridad, valentía, honestidad y transparencia, mientras que su prosa era escrita lentamente, con lucha, dudas, debates internos, y difíciles cuestionamientos sobre lo que revelar y lo que ocultar.

En ella se escuchaban voces en conflicto, el retiro de vendajes y la exposición de heridas, y una difícil confrontación con dolores punzantes, el sufrimiento infantil, el sentimiento de abandono, traición y culpa, y un sinfín de confusiones y dudas.

Ofreció numerosas entrevistas escritas y orales, en la prensa, en la literatura y en la televisión, y escribió muchos artículos periodísticos y ensayos sobre diversos temas, además de decenas de libros literarios y ensayos sobre obras y textos de otros.

Cientos de artículos y numerosos estudios académicos se han escrito sobre él y su obra en muchos idiomas desde que aparecieron Tierras del chacal (1965) y Mi Michael (1968). Recibió muchos premios prestigiosos y alcanzó fama mundial, más que cualquier otro escritor israelí de su generación nacido en Israel. Sus libros fueron adaptados al cine y al teatro, y se convirtieron en fuente de inspiración para el escenario, la gran pantalla y la televisión. Pero siempre se sorprendía de que personas extrañas en distintos idiomas escucharan su voz y abrieran su corazón a su escritura dolorosa.

Siempre decía que leer y escribir eran para él tan naturales como respirar y beber, y le sorprendía que lo que para él era una necesidad vital —incluso si implicara castigo o multa— otros lo consideraran digno de reconocimiento, honor y premios. Pero al final de su vida reveló una verdad dolorosa a su colega de toda la vida, la profesora Nurit Gertz, y le pidió:

“Escribe, cuenta que desde que ese niño tenía doce años y medio y su madre se fue, durante todos esos años, en lo más profundo de su ser, sentía que no valía nada. No importaba cuánto lo mimó el mundo, a cuántos idiomas fue traducido, cuántos artículos se escribieron sobre él o cuántos libros vendió. Siempre luchó contra la sensación de que no valía nada. Siempre buscó a alguien que le dijera: tú vales algo. No es una falta de amor, es una falta de valor propio. Nada puede llenar ese vacío. Ningún éxito, ningún premio. Tampoco como hombre valgo nada, porque la mujer más importante de mi vida se levantó, me cerró la puerta en la cara y se fue.” [Nurit Gertz, Lo que se perdió en el tiempo, pp. 147-148]

El escritor de Jerusalén, Amos Oz, comenzó su libro Mi Michael con la inolvidable frase de la protagonista Hannah Gonen:

“Escribo porque las personas que amé ya han muerto. Escribo porque cuando era niña tenía una gran capacidad de amar y ahora esa capacidad está muriendo. No quiero morir.”

Nunca se recuperó del suicidio de su madre, un evento traumático que lo dejó marcado, culpable y quebrado para siempre. En Lo que se perdió en el tiempo le dice a Nurit Gertz:

“Ya está. Lo dije una vez. No volverás a oírlo de mí. Haz con esto lo que quieras. Te di una llave. Siempre me sentí culpable. Incluso ahora me siento culpable. Si hubiera sido un buen niño, eso no habría ocurrido. Si hubiera sido digno de amor, eso no habría pasado. Ninguna madre hace eso si ama a su hijo. Escribe para mi familia. Diles que anduve por el mundo casi ochenta años buscando aprobación, porque a los doce años me cerraron la puerta en la cara, y entendí que ese portazo decía: tú no vales nada. Ni como persona ni como hombre. No vales nada a los ojos de las mujeres ni a los ojos de nadie. Y diles que por eso no quise hacer sufrir a nadie en el mundo… y no lo logré. Sí hice sufrir.”

Hace muchos años dijo una frase resonante: “Detrás de toda escritura hay una herida”. No dio detalles, pero pidió a los lectores que pensaran en su propio dolor al leer sobre sus personajes atormentados, y no investigaran sus propias heridas. Pero hay cosas en la vida de una persona que son como una quemadura imborrable.

En los años setenta, en la revista Prosa, en una discusión sobre la muerte, contó que había escrito, con 13 años y medio:

“La fosa y la cal, la tierra y el mármol, por favor déjenla salir hacia mí. Solo un momento… debemos hablar, tengo que preguntar, y ella debe explicarme. Por favor, déjenla salir solo un momento, de lo contrario todo terminará muy mal, y mujeres inocentes pagarán un precio alto e innecesario.” [Prosa, 1977, p. 6]

Amos Oz conoció de cerca, antes de tiempo, la orfandad, la catástrofe, la impotencia y el dolor, la culpa y el secreto, el amor y la oscuridad, la pobreza, la humillación, el abandono, el rechazo y la traición. También conoció de primera mano la escasez, la necesidad, la soledad, el aislamiento, los labios apretados y la rebelión.

La determinación de superar todo ello, de integrarlo, silenciarlo y ocultarlo en las profundidades de la memoria, y transformarlo en metáforas literarias, surgió en él ya en la mitad de su segunda década de vida y lo acompañó siempre.

La sabiduría, el conocimiento, la belleza y el encanto del mundo de los libros y la cultura, el amor y la devoción lo rodearon desde su infancia como hijo único de padres muy cultos, amantes de los libros, cuya casa en Europa fue destruida en el Holocausto, y cuya familia fue asesinada. Su madre no superó el horror de la pérdida y la culpa por quienes no sobrevivieron.

El dolor, la pérdida, la culpa, el luto y el silencio sobre un mundo destruido marcaron el paisaje de su hogar y dejaron huella en él, como en muchos de su generación. Siempre fue muy sabio, desesperado, perceptivo, con memoria fenomenal, ávido de conocimiento, atento a la palabra y al silencio, a lo revelado y lo oculto, siempre escuchando todo diálogo humano, curioso por aprender, leer y enseñar. Estaba atento a los matices del hebreo de todas las diásporas y las complejas relaciones entre los diversos grupos sociales y culturales en el Israel del Estado moderno: el paso de la ruina a la redención, el sueño y su ruptura.

Creía en la obligación moral de cada persona de luchar por «tikún olam» (reparación del mundo) y de actuar donde haya sufrimiento, desastre o peligro, por escrito y de palabra, en pensamiento y en acción. Lo expresó así:

“Un ser humano debe hacer algo por los demás y no mirar hacia otro lado; si ve un incendio, debe intentar apagarlo; si no tiene un balde, puede usar un vaso; si no tiene un vaso, tiene una cuchara. Todo el mundo tiene una cuchara.” En Escandinavia fundaron la “Orden de la Cuchara” inspirados por esta frase.

Su magnífico libro Una historia de amor y oscuridad, cuyo título se inspira en un versículo del Nuevo Testamento («Si la luz que hay en ti se vuelve oscuridad, ¡cuán grande será esa oscuridad!») y en la frase inolvidable de Agnón: «Cuando el mundo de una persona está oscuro, abre un libro y ve otro mundo», expresa algunas de las percepciones más profundas de su vida.

“Lo que me rodeaba no importaba. Todo lo que importaba estaba hecho de palabras.” “Nadie,” dijo mi madre, “nadie sabe nada de nadie. Ni siquiera de un vecino cercano. Ni siquiera de tu pareja. Ni siquiera de tu padre o tu hijo. Nada. Ni siquiera uno mismo. Y si a veces parece que se sabe algo, es aún peor. Es mejor vivir sin saber nada que vivir con un error. Aunque pensándolo bien, ¿acaso no es más fácil vivir con un error que en la oscuridad?” (p. 183) Y también le dijo su madre, sabia y hermosa: “El amor es en realidad algo bastante tosco, incluso torpe, comparado con la amistad. La amistad —agregó— incluye delicadeza, atención, generosidad y sentido de la proporción.” (p. 559)

Sus familiares, amigos y allegados testificaron sobre su sabiduría, sensatez y amplitud de visión, así como su moderación, coraje, diligencia, sensibilidad, belleza del lenguaje, nobleza de espíritu, escucha, devoción, fidelidad y generosidad, tanto oral como escrita.

Amos Oz, hombre de verdad y justicia, portavoz del campo de la paz, creyente en la solución de dos estados para dos pueblos —y no en “vivir eternamente por la espada”—, sintió un profundo dolor por la situación de las últimas décadas desde la ocupación, las colonias y el asesinato de Rabin, y no dejó de advertir sobre la injusticia inherente a la ocupación de territorios y la opresión de quienes viven allí, y sobre el terrible precio que la ocupación corrupta exige tanto de los ocupados como de los ocupantes.

Oz estuvo siempre atento y alerta ante la grieta que se abrió en la sociedad tras la ocupación: la unidad en torno a la justicia del camino se convirtió en dudas, luchas y sufrimiento; la lealtad se convirtió en traición; la hermandad en incitación; la unidad en división. Dijo con voz clara:

“La ocupación prolongada corrompe la cultura israelí. La ocupación es crimen e injusticia, y la sociedad israelí ha perdido su sensibilidad ante la injusticia. La sensibilidad ante la injusticia era el rasgo distintivo del pueblo judío.”

Y dijo con gran sabiduría: “Un derecho es algo que el otro te reconoce. Si no lo reconoce, es solo una exigencia.” “Nuestra colonización en Judea y Samaria es una exigencia, no un derecho, y eso no debemos aceptarlo.”

En 1967, el filósofo Yeshayahu Leibowitz escribió a la editora de Davar, Hana Zemer: “Estoy cerca de la opinión de Amos Oz, que la ocupación de los ‘territorios’ y de un millón y medio de árabes esclavizados destruirá al pueblo y al Estado —nos corromperá como judíos y como seres humanos, nacional, social y moralmente, y nos convertiremos en una Rodesia israelí, destinada a la degeneración y a la desaparición.” (8.9.1967, tres meses después de la Guerra de los Seis Días; Amos Oz tenía entonces 28 años)

Sobre los colonos extremistas, racistas, mesiánicos y violentos que se apoderaron de los asentamientos en los territorios ocupados —los que quieren un templo ahora, un Mesías ahora, la restauración del Reino de David ahora, sacrificios ahora, una teocracia ahora, supremacía judía exclusiva ahora y la destrucción de Amalec ahora— dijo: “Una secta mesiánica, cerrada y cruel, surgió de un rincón oscuro del judaísmo y amenaza con destruir todo lo valioso y sagrado para nosotros, imponernos un culto sangriento y demente… Shjem (Nablus) y Hebrón son solo estaciones en el camino de Levinger y Kahane hacia imponer su visión salvaje en Tel Aviv, Jerusalén y Dimona.”

En 1987 predijo lo que hoy está ocurriendo: “Es cierto. Puede formarse en Israel una coalición temporal muy peligrosa de la mayoría de las ‘fuerzas oscuras’. El rechazo a la cultura occidental, el odio a los árabes, el odio a los intelectuales, el odio a la izquierda, la indiferencia —cuando no peor— hacia los principios legales y hacia la autoridad del Parlamento, todo eso puede unir algún día una coalición que pondrá fin al Estado de Israel tal como lo conocemos y aplastará nuestra esperanza de una Israel más abierta, justa y democrática. El peligro existe. Ya ha ocurrido antes.” (Desde las laderas del Líbano, p. 97; Davar Hashavua, 22.5.87)

Mucha sabiduría y conocimiento, verdad y justicia, memoria y testimonio, inspiración y creación, amor al prójimo, compasión, humildad y moral, responsabilidad y compromiso público, sensibilidad al dolor y al sufrimiento, profundo conocimiento de la literatura hebrea moderna y de los tesoros del hebreo a lo largo de las generaciones, trajo Amos Oz, hijo de Jerusalén, al mundo de los amantes del hebreo y su literatura.

Desde que escribió a los 27 años al comienzo de su segundo libro Mi Michael (1968) las inolvidables palabras de su protagonista, Hannah Gonen:

“Escribo porque las personas que amé ya han muerto. Escribo porque cuando era niña tenía una gran capacidad de amar y ahora esa capacidad está muriendo. No quiero morir.” (p. 5)

No tengo la menor duda de que su obra y personalidad, su voz y sus libros, su postura moral y sus decisiones éticas, así como su lenguaje, forma de hablar y de escribir, dejaron una profunda huella en nuestras vidas y permanecerán con nosotros como la voz de nuestra generación.

Concluiré con unos versos del poeta Natan Alterman, que le eran muy caros:

“Porque el mundo está dividido, y es dual, y doble es el gemido de su lamento, porque no hay casa sin un muerto en brazos, y no hay muerto que olvide su hogar.”

Natan Alterman, La alegría de los pobres

Sea su memoria bendita.

Traducción editada por el editor