Ética de la Prosa

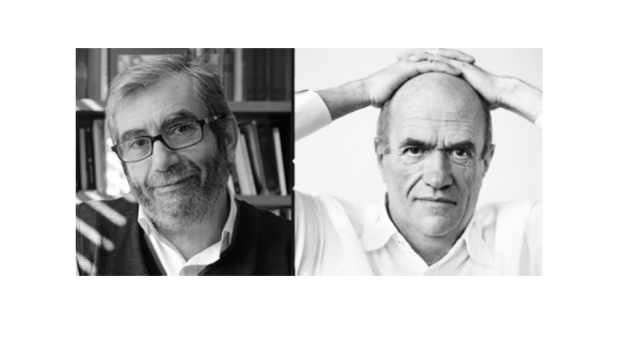

Antonio Muñoz Molina, El País (de Madrid), 27 de abril de 2019.

En el último número de la London Review of Books viene un largo ensayo de Colm Tóibín que corta el aliento. Está escrito en una prosa tan sobria como la de un informe, como la de uno de los informes médicos que Tóibín habrá leído a lo largo de los meses de la enfermedad que cuenta el ensayo. Un día, en medio de las tareas habituales de la vida, empezó a notar un dolor, poco más de una molestia, una hinchazón en un testículo. Era una incomodidad tan trivial que Tóibín la atribuyó al principio al roce de las llaves que llevaba en el bolsillo. Al poco tiempo se encontró con un diagnóstico de cáncer, y empezó un largo calvario de esperas angustiadas de análisis, estancias en el hospital, sesiones de quimioterapia. El dolor físico, la debilidad extrema alientan una desolación abismal, agravada sin duda por la soledad, porque Tóibín está en Dublín y su compañero en Los Ángeles. Con una lucidez que en ningún momento deriva hacia la autocompasión o el sentimentalismo, el enfermo da cuenta de sus síntomas y de los efectos devastadores de la medicación. Yo leía y me acordaba de una canción tenebrosa de Lou Reed en Magic and Loss, un disco tardío dedicado a la enfermedad y la muerte de un amigo: “To cure you they must kill you”. Para curarse o al menos para no perder toda esperanza, Tóibín ha de someterse a un tormento que ya es en sí mismo una completa agonía de inhumana duración, al dolor crudo que no parece posible seguir sufriendo un solo minuto más y a las diversas humillaciones que vuelven más amarga la enfermedad aunque no la hagan más grave, la pérdida del pelo, la del sentido del gusto, que vuelve de repente desagradable y ajeno cualquier alimento.

Me acordaba del tono de contenida elegía de la canción de Lou Reed, y también de esos pasajes en los libros de Primo Levi en los que se cuentan procesos químicos o en los que Levi se esfuerza a conciencia en aplicar la claridad y el detallismo de la escritura científica a la narración de los espantos humanos, a la inflexible precisión testimonial de sus recuerdos sobre Auschwitz. Pero la semejanza más próxima de este ensayo de Tóibín es con los fragmentos memoriales que fue publicando Tony Judt acerca de la enfermedad que estaba matándolo en The New York Review of Books. En el primero de todos, titulado simplemente ‘Night’, Judt contaba la sensación de encontrarse, una noche de insomnio, en la prisión de un cuerpo que ya no le obedece, una mortaja anticipada, un ataúd que se va cerrando sobre él a medida que el mal avanza, mientras su inteligencia se mantiene clara y activa, y las palabras que su boca ya no puede articular fluyen con vigor espléndido en su imaginación.

La enfermedad es una metamorfosis que el enfermo mismo tarda en advertir. La enfermedad es una metamorfosis que el enfermo mismo tarda en advertir. Al salir del hospital con una bolsa de plástico llena de medicinas, Tóibín ve que el taxi que estaba a punto de tomar acelera cuando ya se había parado junto a él: por la mirada de alarma del taxista se da cuenta de que su figura esquelética, su andar arrastrado y su bolsa de plástico le dan un aspecto de yonqui, en un vecindario donde hay una clínica de metadona. Comete el error de mirarse a un espejo y lo que ve en él es una de esas criaturas de delgadez cadavérica de Egon Schiele. Cuando por fin llega la curación, acepta con melancolía que a partir de ahora la vida ya no será la misma.

Procuro fijarme en la prosa, tan seca que araña, tan clara siempre, tan contenida, tan aleccionadora, tan llena de franqueza en su misma concisión, hasta de un cierto sentido del humor. Tóibín no se permite ningún juego literario, ni menos aún esa autoindulgencia vanidosa con que muchos escritores hablan de sí mismos, por una parte no mostrándose tal como de verdad son, por otra dando por supuesta una confianza como de barra de bar con sus lectores, una postiza campechanía que sin duda favorecen más ahora las redes sociales. Lo que hay en la prosa de Colm Tóibín, como en la de Tony Judt, y en tantos otros que escriben periodismo y no ficción en inglés, es una naturalidad y un cuidado casi instintivo de la precisión que hacen de ella un instrumento de primera calidad para explicar y observar el mundo: como una lente limpia y muy bien pulida, un espejo que tuviera a la vez, además de su exactitud, una intensidad de mirada y de voz humana, una sugestión de presencia alerta y cordial. En castellano hubo una prosa así que duró hasta Cervantes, y que después quedó ahogada por los contorsionismos verbales del Barroco y el miedo a la Inquisición. En regímenes de despotismo y de ortodoxia eclesiástica la claridad es un peligro. La prosa clara y natural la conservan en español los cronistas de Indias y los botánicos ilustrados del siglo XVIII. De muchos siglos de oscurantismo clerical y de una larga dictadura nos ha quedado una propensión a la palabrería irresponsable disfrazada de brillos literarios.

No es una cuestión de estilo. Una prosa clara es una exigencia ética, una necesidad civil, del mismo orden que la transparencia y la probidad en la Administración pública. Gracias a la claridad de las palabras podemos discernir el grado de solvencia de los argumentos de un debate y adquirir informaciones rigurosas sobre los hechos, y distinguir en lo posible las fantasías de la realidad. Igual que un interventor somete a escrutinio los planes de gasto de un organismo público, un ciudadano ha de juzgar la veracidad de las palabras que se le presentan en una información o en una columna de periódico y en un discurso político. Es grave la proliferación de lo que nos resignamos tontamente a llamar fake news, pero no lo es menos la de prosas de periódico o de mitin desorbitadas o injuriosas, destinadas exclusivamente a promover el odio, a hacer daño, a echar gasolina al fuego, a sembrar discordia y confusión a través de la misma confusión de la escritura.

Nos hacen falta ejercicios de integridad expresiva como el de Colm Tóibín en la London Review: una mirada cabal sobre uno mismo es la condición necesaria para mirar y escribir sobre el mundo real con veracidad, sin trampa y sin énfasis, con ese grado de templanza y de lucidez, hasta de humorismo, que son igual de necesarios para ejercer la ciudadanía. La democracia es una prosa limpia.