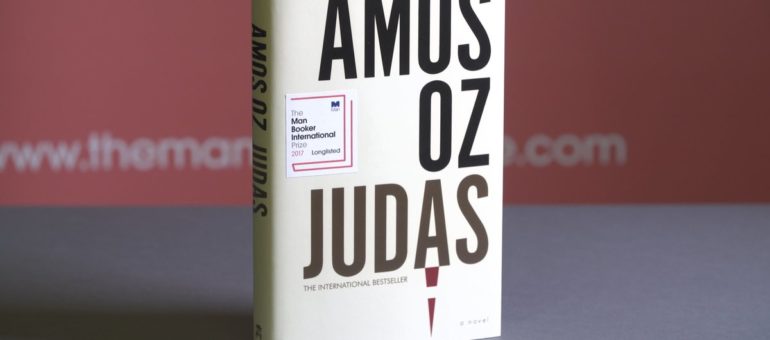

Amos Oz & Judas Iscariote

Ma. Teresa D’Auria, publicado por primera vez en Julio de 2015 en TuMeser

Una ciudad: Jerusalén. Una estación : el invierno de 1959. Tres personajes : un joven estudiante, una viuda de guerra y su suegro lisiado. Sin salirse de ese marco estrecho y siguiendo los meandros de una curiosa aventura sentimental, la reciente novela de Amos Oz («Ha BeSORÁ ‘AL PI IeHUDÁ» – «El Evangelio según Judas») plantea la compleja pregunta: ¿Quién es, realmente, un traidor?

El estudiante, luego de un revés en su vida amorosa, decide no asistir más a la Universidad, retirarse por un tiempo de la sociedad y terminar su tesis de doctorado. Encuentra un trabajo a tiempo parcial como acompañante intelectual de un profesor de historia jubilado. Con él intercambia ideas sobre el tema de su estudio : «Miradas judías sobre Jesús» (donde un lugar especial le estará reservado a IeHUDÁ, ISH KARIOT : Judas Iscariote). Pese a figurar en el título de la novela, el personaje de Judas parecería ser casi una excusa para ir cuestionando, como en paralelo, la presunta infidelidad de un líder político contemporáneo de Ben Gurión.

Entre sencillos rituales cotidianos y eruditas cabalgatas históricas van revelándose huellas de un pasado, envueltas en una capa de misterio. Lo que resulta dramático es la repercusión de una determinada perspectiva ideológica en la vida de seres de carne y hueso, mortalmente heridos por la pérdida de un ser querido en un combate militar.

No es mi intención situarme aquí, como lectora, ni en el plano literario ni en el de la controversia política. Sólo quisiera expresar mi reacción personal desde una perspectiva cristiana. Y Lo hago con el corazón conmovido ante la calidez con la que ese universitario judío de la novela trata a Jesús. Más que sorprendente resulta el perfil de la figura de Judas diseñado, osadamente, en el libro de Oz.

Este hombre habría empezado su trayectoria de discípulo como espía, contratado por los notables de su ciudad, Kariot. La misión que se le habría encomendado habría sido la de evaluar la magnitud de los riesgos que podría acarrear la predicación de aquel joven Jesús de Galilea. ¿Se volvería o no una amenaza de envergadura para el orden constituido? Pero lo que no estaba previsto era que el infiltrado se convirtiera, de corazón, en el más fiel de los adeptos del maestro. A tal punto que deseara, para él, el mayor de los reconocimientos. Sus características personales lo colocaban en un lugar privilegiado para conseguir tal fin. Porque él era un discípulo distinto de los demás. No como aquellos muchachos pueblerinos, pobres, de escasa cultura y poco roce social. Tenía otro «status», otro respaldo, otra habilidad en el manejo de las cosas del mundo.

Y éste era su peculiar razonamiento : mientras Jesús no saliera de su región periférica del Norte no pasaría de ser considerado un agitador menor, un «milagrero» más, rodeado de marginales ansiosos de ser sanados. Para ser tomado en serio como peligro nacional tenía que enfrentarse a las autoridades de la capital. Y cuando éstas quisieran sacarlo de en medio condenándolo a muerte por insurrecto, ahí, recién, iba a poder manifestarse la grandeza de su poder como enviado de Dios. Si, en lugar de morir – como era inevitable para todo crucificado – su maestro se liberaba de la cruz, entonces su victoria iba a ser tan apabullante que nadie iba a poder oponerse a él.

Con esa idea en la cabeza – la de provocar una situación límite que revelara la potencia divina – Judas ejecutó mil maniobras para convencer a Jesús de acercarse a Jerusalén y, a las elites judías y romanas, de la necesidad de arrestarlo. Y como el más fiel de sus adeptos lo siguió hasta el Calvario, esperanzado hasta el último minuto, seguro que su maestro iba, al final, a protagonizar el desenlace triunfante.

Tan inmensa fue la decepción ante el fracaso de su plan; tal la tristeza que le provocó aquella abstención del crucificado que no lo pudo resistir : dio las 30 monedas (que nunca le importaran, ya que no representaban ninguna fortuna y él era un hombre rico) y, sin haber resuelto el enigma de la higuera maldita, se colgó.

Una funesta coincidencia entre el nombre del «traidor» (IeHUDÁ) y la palabra que designaría a los judíos en la historia (IeHUDIM) marcó a éstos –grotescamente– con el sello de la ignominia. Permítanme volver a mencionar aquí un recuerdo personal incluido en mi libro «RE-SPECTUS» : el de un niño uruguayo del interior, judío, que cada año, al acercarse la fiesta de Navidad, no se animaba a salir de su casa, aterrorizado ante la idea que sus

Volviendo a los planteos del pobre Judas Iscariote: hay una idea que, como cristiana, no puedo dejar de poner en claro. Es la que tiene que ver con la concepción de Dios que subyace allí, porque está en contradicción con lo que dice el Evangelio en el relato – obviamente simbólico – de las tentaciones en el desierto. Antes de que comience su vida pública le son mostradas a Jesús tres modalidades que deberá evitar al intentar mostrar el verdadero modo de actuar de Dios. La primera (la de convertir las piedras en pan) significaría orientar a los seres humanos hacia una solución mágica de sus problemas económicos, despojándolos así de su parte de responsabilidad en la historia. La tercera (adorar a los ídolos, que son una legión de tiranos y están representados en la figura del Adversario) haría que el ser humano canjeara su dignidad por ilusorias poderíos. Y la segunda –que es la que tendría que ver con el plan de Judas– consistiría en tirarse desde el pináculo del Templo para mostrar cómo los ángeles impedirían el desastre. Un «show» tan espectacular no podría menos que subyugar a los testigos del milagro. Pero eso significaría que se habrían rendido ante una muestra aplastante de poder. ¿Dónde hubiera quedado su libertad? No; Dios no quería los homenajes de irresponsables ni de esclavos.

Que Judas Iscariote haya sido mal interpretado es discutible. Tal vez a muchos esta teoría de Amos Oz les resulte extravagante. Pero lo que está fuera de duda es que a los que estaban asociados a su nombre se los haya leído mal, muy mal, durante más de 20 siglos. Y que la Iglesia cristiana haya tenido una enorme cuota de responsabilidad en este asunto del trato a los judíos. El hecho que –hace 50 años, justamente– aquella declaración del Vaticano II («Nostra Aetate») haya dado un sano golpe de timón a «la barca de Pedro» no puede hacer olvidar que muchos mares la están esperando todavía.

Una vez más la ficción nos permite reflexionar sobre la vida real con más amplitud de miras. Así, las preocupaciones de aquel joven académico y sus discusiones con el ex-profesor de historia propondrán enfoques no convencionales de dos problemas de actualidad.

Por el lado de la Iglesia no se ha erradicado aún aquella «enseñanza del desprecio» al pueblo judío que es como una malformación hereditaria. En cuanto al conflicto actual que ensangrienta el Cercano Oriente siguen ahí el miedo, la codicia y el rencor trenzados como en un trágico ADN.

En ambos casos sería ingenuo esperar una normalización a corto plazo. Pero parece indispensable apuntar hacia ella. Desear que en ambos universos se dé la lucidez imprescindible para una autocrítica salvadora y el coraje para saltar fuera del círculo mortífero de la reiteración de esquemas obsoletos.

Si, según los antiguos, para salir de un laberinto es necesario pasar por el centro, para la Iglesia se tratará de reactivar las virtualidades del mensaje evangélico. Y para el pueblo de Israel, de ser fiel a lo mejor de sí mismo, que es, innegablemente, inventivo y vital.